イラストを続けていると、かわいい定番ポーズだけでなく、動きのあるポーズや変わったポーズなどを描いていきたいと思いますよね。

けれど新しいポーズを描くとカラダはキレイに描けていても、バランスが悪かったり、不安定だったりすることがよくあります。こういうときには美術解剖学のような構造的な分析じゃなく、人間の動きやバランスの取り方、反射的な反応などがわかると動きのあるイラストになると思います。

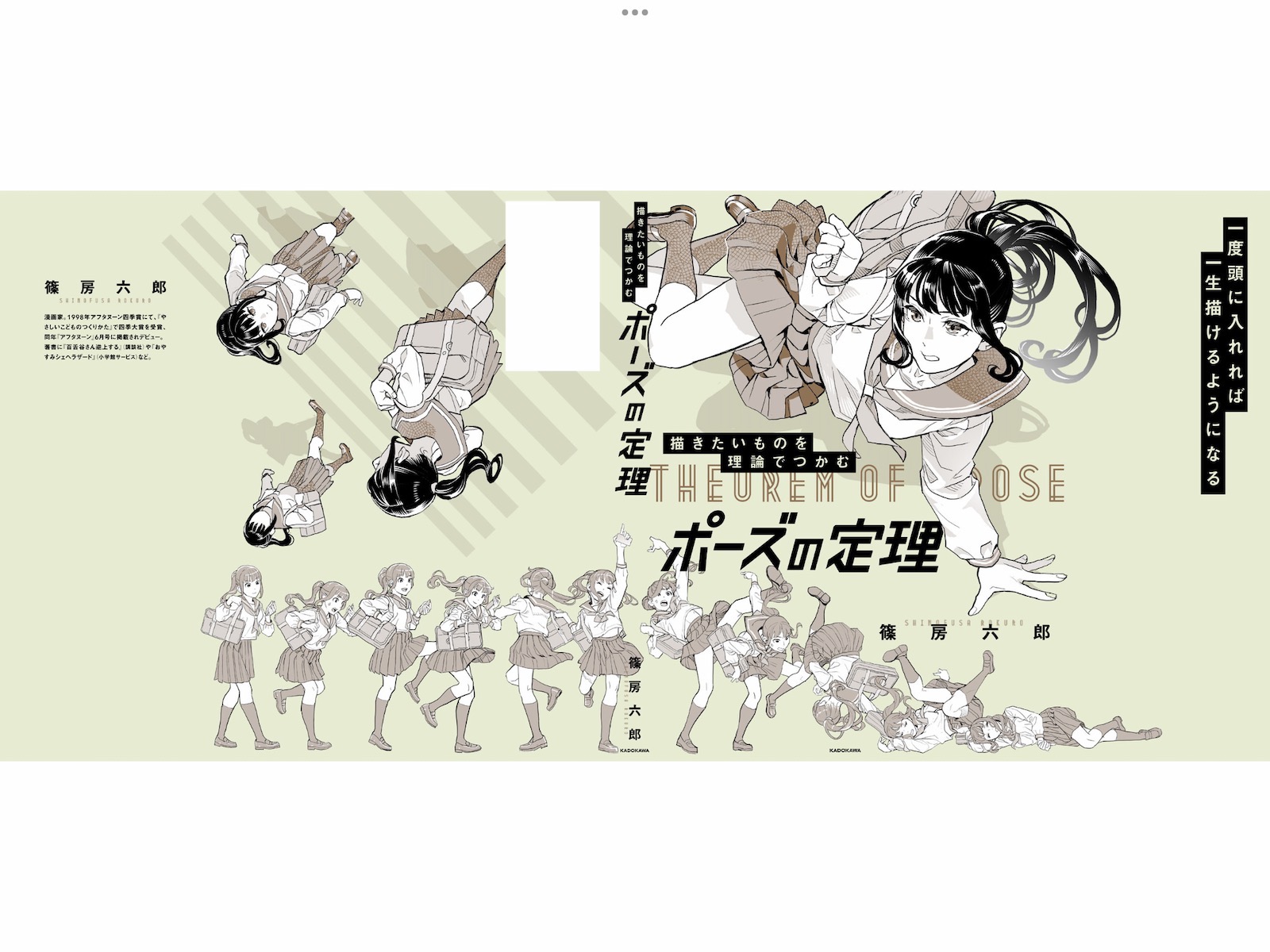

そんな時に役立った本が「ポーズの定理」です。amazon unlimitedでたまたま読んですごく役立ったので、今日はこの本についてご紹介していきます。

ポーズの形ではなく、ポーズの動きを分析する本

世の中にあるポーズ集は、かわいいやかっこい、日常的に使うポーズが描かれていて、参考資料として使えるものが多いですが、この本はなぜそのポーズが成立しているのか、重心が安定しているのか、動きが見えるのかという分析が描かれいます

ある程度、定番のポーズを自分で描いた後にしっくり来ないなという時に、この本の理論を参考に描くと納得のいくポーズに仕上がります。

ポーズの基本は立ち直り反応

人は何かバランスを崩すとバランスを取ろう、重心を安定させようとして反射的にカラダを動かします。そういう反応を「立ち返り反応」というそうです。

自然にバランスを取ろうとする動きがポーズの安定感や動きを表現することにつながります。よく聞くコントラポスト以外にもこの本で学べば、ポーズのバランスを体全体で取れるようになります。

A、B、C、D、N、5つの分類でポーズを分析

詳しく書くと本の内容を書いちゃうことになるのでざっくりの説明になりますが、腰の左右の高さと肩や腕、足の位置などで大きく5種類のポーズに分類していてます。

これがあらゆるポーズや動きに当てはめていける分類なので、描くときの参考になりました。

この法則を覚えると、自分のイラストのダメな箇所を見つけて修正できるようになります。

首や手首、腕の動きと連動するポーズの法則も

全身のポーズバランスとは別に、首の回転と肩の関係、手首と回内する腕の関係、腕の動きと連動して動く体の部位など、絵を描くときにおかしくなりがちな部分についての解説も役立ちました。

毎日の生活でも人は自然とバランスを取ろうとして、腕や腰、脚など全身を動かしています。それをある程度理論立てて説明しているのが勉強になりました。

全てを理解できているわけではありませんが、自分の絵も変なポーズが減ったなと実感しています。

スポーツやアクション、格闘の分析が面白い

動きがあるとき、体はバランスを取ろうとするのではなく、ある方向にバランスを崩すことで運動するエネルギーに変えます。

この本では、歩いたり、ドアを開けたりする日常的な動きから、スポーツや格闘技、戦闘まで、様々な動きに法則性を見つけて理論化されています。

動いている絵を描いているのに、止まって見えるという悩みがある人は、見てみると直るかもしれません。

自然なポーズや、動きのあるイラストを描きたい方におすすめ

体の動きを理論化して、イラストや漫画制作に活かせる本だと思いました。

この本の理論をある程度理解できたら、自分の絵がより自然に見えるし、イラストでも今にも動き出しそうなシーンを描くことができます。

自分のイラストに動きを見せたい、もっと自然なポーズを描きたいという方は、ぜひ読んでみてください。