ある時期、いろんなイラストレーターさんがおすすめしてた「ソッカ美術解剖学」ですが、値段がすごく高くて当時は買えませんでした。

こんな高額なイラスト本価値があるのかな?と思いましたけど、買って読んでみると、「単純に筋肉や骨を解説する本ではなく、動きや表情まで表現する知識」が得られる本でした。そういった知識を、豊富なイラストを見ながら読んでいけるので、すごく分かりやすいです。

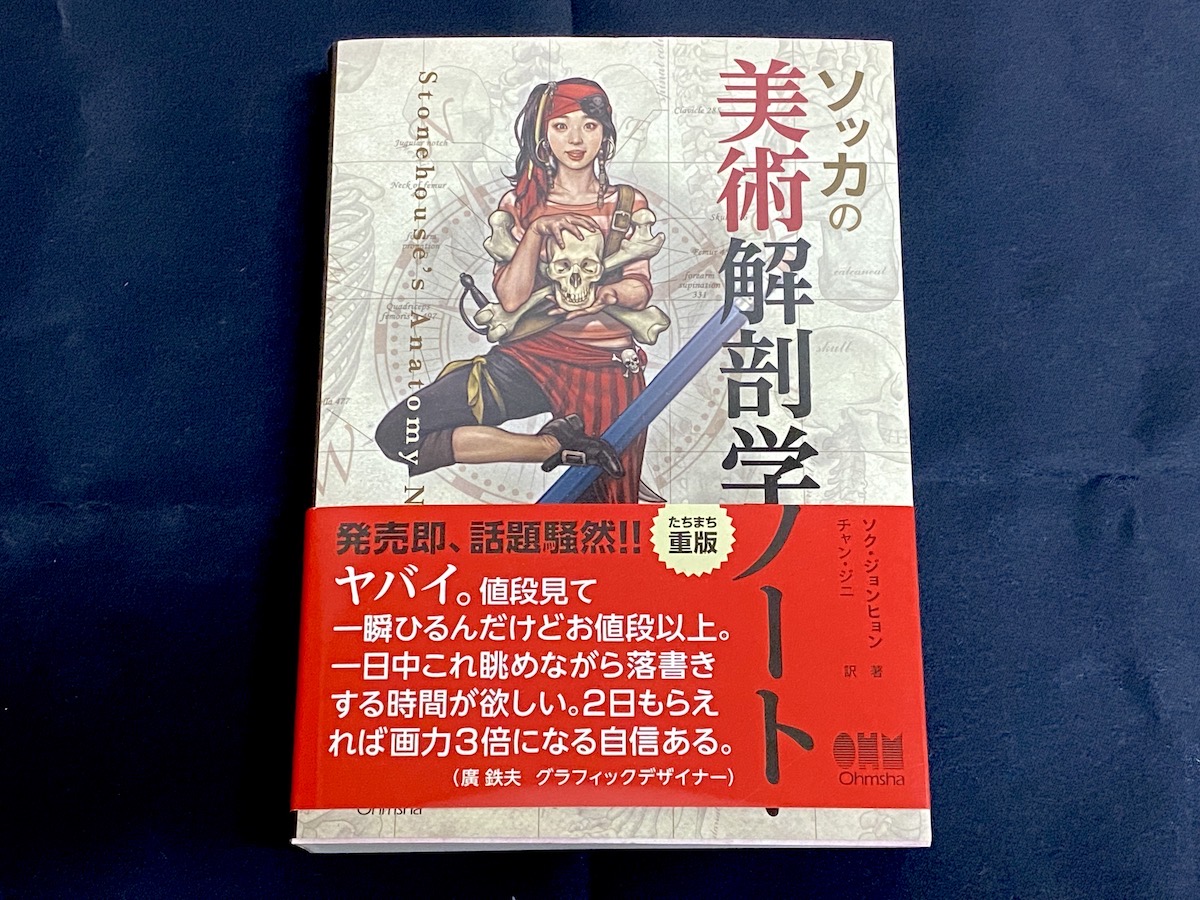

今日はそんな「ソッカの美術解剖学ノート」について、解説していきたいと思います。

オール手書きイラストで人体を解説

この本は韓国の漫画家ソク・ジョンヒョンさんが9年の歳月をかけて描いた本で、美術解剖学の集大成と説明されています。9年の歳月がかかる理由は読むとわかるのですが、オール手書きイラストで構成されているからですね。

筋肉の繊維も関節の骨一本もすべて手書き、そして美術解剖図ではあまり書かれていない、イラストを描いていく様々な知識やコツを紹介しています。

今、日本でイラストを描くと、ほとんどがリアルに描くのではなく、デフォルメしたり単純化した二次元イラストになると思います。この本では美術解剖学的な話を中心にしつつ、そこから二次元イラストを描くところに落とし込んでいるのが、多くのイラストレータさんが絶賛する理由だと思いました。

身体がなぜその構造になっているのかわかる

手があって、足があって、頭があってなど、人間の構造を解説している本が美術解剖学本ですが、この本はちょっと違います。

なぜ人間の身体はそういう風に進化したのか、他の動物と比べて何が違うのか、何が同じなのか。身体がなぜそのカタチになったのかという進化論のような話が書かれています。

女性の骨盤が広い理由は、手がこの構造の理由は、動物の目の位置と見える範囲はなど、人が人のカタチをしている理由がわかるのが面白いです。

あたりを描く理由がわかる

ドローイング本やキャラクターの描き方本などで学べる「あたりを描いた上でイラストを描く方法」なんですが、なぜあたりがそうなるのか、他の本ではざっくりと説明されているだけだと思います。この本では人体の構造をしっかり理解し、あたりの形の意味を知ることができます。イラスト初心者の方はあたりからイラストを作り上げていくのが難しいと思うのですが、この本を読んでおくと人体の構造をしっかり理解できているので、デフォルメされたイラストを描いても、ちゃんと「人として見える」ように描けるようになります。

稼働範囲やリアルな動きに見せるコツがわかる

他の美術解剖学より詳しいなと思っているのは、いろんな部分の稼働範囲が図解で解説されていることです。

例えば手だと単純な稼働範囲だけでなく、いろんなモノを持った手、柔らかいものを掴んだ手など、漫画やイラストを描くときに使われる手の変化を美術解剖学的に分析してあります。

こういう構造だけでなく、日常生活やイラストのシチュエーションに落とし込める知識をセットにして説明してあるので、イラストを描くときに身体の構造を頭に浮かべながら、作業を進められるようになります、

美術解剖図なのに楽しく読める

美術解剖学を中心とするイラストの描き方や知識本の集大成なのでページ数がすごく多いんですが、意外にもスラスラ読めます。

実はページあたりの文字量が少なく、イラスト量が多いんです。近い感覚で言うと漫画を読むように、絵と文字がセットになって頭に入っているくる感じです。

だから難しい知識もビジュアルとして記憶に残るので、絵描きを趣味とする人たちには、すんなりと知識が入ってくる本だと思います。

いくつか美術解剖学の本を読みましたが、読みやすさと理解のしやすさはダントツでした。あと知識の細かさもトップクラスだと思います。

イラストで人物を描くための知識の総合本

美術解剖学と書かれていますが、身体の構造を分析しているだけでなく、それをイラストに落とし込むにはどうしたらいいかという知識も含めて書かれている人物イラストの総合本だと思いました。

どれだけデフォルメして単純化したイラストでも、身体の構造や描くポイントになる知識があるだけで、クオリティが大きく変わります。厚い本ですがスラスラ読めるのもすごく良かったです。値段が高いので手を出せずにいましたが、もっと早くに出会っていればイラスト人生が変わったかなと思いました。

美術解剖学の本を読んでみたいけど、どれを読んでいいかわからない。骨や肉などを表現するボディラインを描きたい。人物イラストのクオリティをもっと上げたい。

イラストのクオリティを上げたいと思った時にいい本だと思います。

ぜひ購入するお金を貯めて、読んでみてください。